Interview : Kenta Cobayashiインタビュー : 小林健太

Kenta Cobayashi

小林健太

Newfaveより刊行した2冊の写真集、『EVERYTHING_1』と『EVERYTHING_2』の間の4年間で、小林健太は国内外の美術館やギャラリーで多くの展覧会に参加、ファッションブランドに作品を提供し、新規オープンするメゾンのディスプレイを手掛けるなど、写真家として実に多くの、そしてスケール感のある仕事を行なってきた。同時に仲間や同胞とコラボレーションを続け、その作品は出版物やパフォーマンスという形で展開されている。学生時代から小林を知り、その軌跡と変化を間近で見るNewfave主宰・大山光平によるインタビュー。

In the four years since the publication of his two photobooks, “EVERYTHING_1” and “EVERYTHING_2”, published by Newfave, Kenta Cobayashi has participated in numerous exhibitions at museums and galleries in Japan and abroad, provided work for fashion brands, created displays for newly opened store, and has done a great deal of other large-scale work as a photographer.At the same time, he has continued to collaborate with colleagues and compatriots, and his work has been developed in the form of publications and performances.This is an interview with Newfave’s founder, Kohei Oyama, who has known Cobayashi since he was a student and has seen the trajectory and changes in his work up close.

当時はまだ渋家に住んでいませんでした。大山さんと横田さんのワークショップで見せたのは家族や友人を写したモノクロームでストレートフォトのzineでした。ワークショップをきっかけに、同期だったPUGMENTの大谷将弘と一緒に大学のコピー機で遊びながらzineを作りました。その翌年から渋家に住み始め、日々の写真を撮りはじめました。渋家では毎月zineを作って交換する「GENE’S MATE」や、巨大なzineを制作する「MMGGZZNN」プロジェクトを行い、現在の活動の起点となりました。zineの制作によって、写真のレイアウトを組む面白さに気がつきました。

そういえば大学時代に大谷と「流通」についてよく考えていました。美術大学の閉鎖的な空間に限界を感じていたんです。ハンドメイドの出版という手法は、流通の手触りを感じるために最適な手法に思えましたし、そのコレクティブを行なっている人が日本にいて、そこから世界中の評価を得たアーティストがひとまわり上の世代にいるという話は、勇気とインスピレーションを与えてくれました。

At that time, I was not yet living in Shibu-house. What I showed at you and Yokota’s workshop was a monochrome, straight photo zine of family and friends. After the workshop, I made some zines with my colleague Masahiro Otani of PUGMENT and I played with a copier at the university. The following year, I began living in Shibu-house and taking daily photos. It was through the creation of the zines that I found it interesting to put together the layout of the photos.

Come to think of it, I often thought about Otani and “distribution” when I was in university. I was feeling limited by the closed space of an art university. Self-publishing seemed like the perfect way to get a feel for distribution, and it was encouraging and inspiring to hear that the people running the collective are in Japan, and that there are artists in the generation above them who have gained worldwide recognition.

高校時代に渋家の存在を知ったのですが、そのきっかけの一つが石田裕規(渋家メンバー:写真家)のブログで、熱心にウォッチしていました。元々石田の影響を受けて写真の面白さを知ったので、僕が最初にメディアとして扱ったのもブログになりました。

高校時代『銀河ヒッチハイクガイド』が好きで、通学中によく読んでいました。有名なセンテンス「生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え(Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything)」から引用して『Everything』をブログのタイトルとしました。

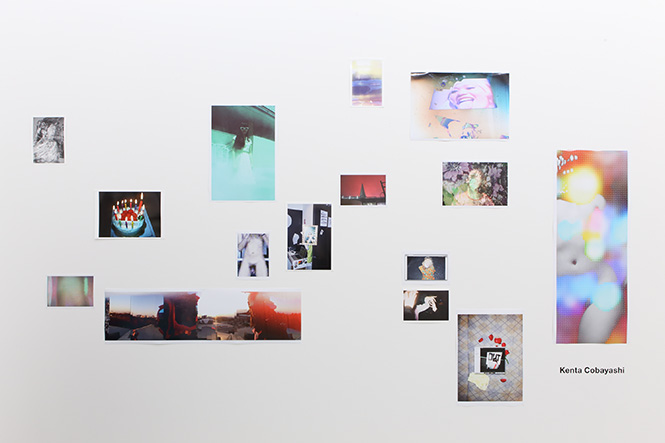

プリントとモニターでは異なる質感が確かにありますが、作品が空間に配置されることの感触の方が、自分にとっては大きな意味がありました。作品のサイズや配置を工夫して、空間が放つ意味合いを変えていくというのは、ある種の結界の作り方です。ウェブ上で表示される作品ももちろん重要なのですが、それはあくまで実空間の結界が作動するためのタネのようなものです。

I became aware of the Shibu-house when I was in high school, and one of the ways I learned about it was through the blog of Yuuki Ishida (Shibu-house member: photographer), who was a keen watcher. I knew how fun photography could be from Ishida’s influence, so I initially handled it as media in a blog.

When I was in high school, I loved “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” and used to read it on my way to school. I chose “Everything” as the title of my blog, quoting from the famous sentence “Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything”.

There are certainly different textures in print and monitor, but the feel of the work being placed in the space meant more to me. By devising the size and arrangement of the work, the meaning of the space is changed, and this is how a kind of boundary is created. The works displayed on the web are important, of course, but they are just the seeds for the real-world boundary to operate.

2014年から2016年にかけて積極的に海外のブックフェアに参加しました。いろんな国に自分の作品のファンがいてくれるのは、非常に嬉しい体験でした。日本からチームで参加して、ブースに立って販売して、終わったら酒を飲んで街を探検して、というのはキャラバンで行商しているみたいでとても楽しかった。大山さん横田さんをはじめとして、良いチームに混ぜてもらえて幸運でした。

僕が初めて制作の楽しみを覚えたのは、中学生時代にフラッシュを使って雪の結晶を作るウェブサイトでした。工夫してユニークな幾何学図形を作って、そこに2、3件のコメントが英語で書き込まれたとき、制作を通して世界とつながることの喜びを知りました。海外のブックフェアで作品を販売して、実際に反応をもらうのは、中学生のときのあの喜びの延長線にあるような気がします。

そうですね。『ISLAND IS ISLANDS』のVR制作ではGod Scorpion、のちのVR作品『REM』ではビートメイカーのMolphobeatsとコラボレーションしましたし、『SOUND&VISION』では高田優希とコラボレーションしました。全員渋家で同じ釜の飯を食った仲です。作りたいものがあるから彼らに声をかけたというより、ただ一緒に何かをやりたかったから彼らを誘ってみました。

そもそも写真というメディアは、外部環境を取り込むことでしか成立しない、コラボレーションのしやすいメディアだと思います。僕がタグやサインのように、ストロークをシンボリックな痕跡として残したのは、コラボレーションのために特徴的な形を埋め込んでおきたかったのかもしれません。

From 2014 to 2016, I actively participated in book fairs abroad. It was a very gratifying experience to have fans of my work in so many different countries. A team from Japan participated in the event, standing in a booth and selling, and afterwards drinking and exploring the city, it was a lot of fun, just like a caravan. I was lucky to have a good team including Oyama-san and Yokota-san.

The first time I learned to enjoy creating something was on a website where I used flash to make snowflakes when I was in junior high school. When I created a unique geometric figure with some ingenuity, and a couple of comments were written in English, I knew the joy of being connected to the world through creation. Selling my work at overseas book fairs and actually getting a response is like an extension of that joy I had in junior high school.

Yes, that’s right. I collaborated with God Scorpion on the VR work of “ISLAND IS ISLANDS”, beat maker Molphobeats on the later VR work “REM”, and Yuki Takada on “SOUND&VISION”. They all ate the same food in Shibu-house. I didn’t reach out to them because I wanted to make something, I just wanted to do something together, so I invited them to join me.

To begin with, I think photography is a medium that is easy to collaborate with, and can only be established by taking in the external environment. The reason I left the strokes as symbolic traces, like tags and signs, may have been that I wanted to embed a distinctive shape for the collaboration.

横田さんはだいたい10歳上の先輩ですが、海外のフェアではいろいろと案内してもらいました。アーティストやキュレイター、コレクターを紹介してくれました。ともに写真を大きくクラッシュする作風の写真家として、横田さんのファンが自分の作品を好んでくれるということも多かったです。

『The Scrap』では互いの写真を交換しながら加工を重ねていきました。横田さんが『Color Photographs』に代表されるような、溶解したフィルムの技法に行き着くまでに、デジタル加工のバリエーションをいくつも試したことは知っていましたが、その片鱗をやり取りの中で感じました。

自分としては、横田さんとやり取りの中で、共通点より相違点を見出せたことが影響として大きかったです。個人として追求するテーマの違い、世代として影響を受けた文化の違い、カラーの扱い方や質感の好みの違い、コラボレーションするチームの違いなど… それらを自覚していくことで、自分の作品の輪郭が見えてきました。

横田さんは日本の新世代写真家として、海外の現代写真のシーンに斬り込む先鋒の役割を担っていました。横田さんが望む望まないに関わらず、海外のシーンではプロヴォークの面々と横田さんの比較が成されていました。横田さんはそのことに真摯に向き合っていたと思います。一方僕は伝統的な日本写真からの影響もプレッシャーもなく、グローバルなデジタルネイティブとしての看板を背負うことになりました。

そのようなシーズンも今は過ぎたように感じます。お互いにこれから全く異なる道を歩むような気がします。楽しみです!

Yokota is about 10 years my senior, but he gave me a lot of guidance at the fairs overseas. He introduced me to some artists, curators and collectors. As a photographer with a style that crushes photography in a big way, Yokota’s fans often liked my work.

In “The Scrap”, we exchanged photos of each other and processed them over and over. I knew that he had tried a number of variations of digital processing before arriving at the technique of dissolving film, as typified by “Color Photographs,” but I got a glimpse of that in our conversation.

For me, the fact that I was able to find more differences than commonalities in my interactions with Yokota was a major influence. By becoming aware of the different themes we pursue as individuals, the different cultures we are influenced by as a generation, the different ways we handle color and the different textures we prefer, the different teams we collaborate with, and so on…I have come to see the contours of my work as a result of this awareness.

As a new generation of Japanese photographer, Yokota was at the vanguard of breaking into the international contemporary photography scene. Whether he wants to or not, Provoke’s photographers on the international scene and his comparison was made. I think Yokota was very sincere about that. I, on the other hand, had no influence or pressure from traditional Japanese photography to carry the billboard as a global digital native.

Such a season seems to be over now. I feel like we’re going to go down very different paths from here on out. I’m looking forward to it!

自主出版では、本の厚みを考えずに実験を行えるのが良いところです。『EVERYTHING_2』の編集でも感じましたが、「ラフさ」って大事な要素ですよね。勢いが死んでると面白くないので、自主出版はそれをキープするために有効な手段だと思います。画像加工のソフトウェアもどんどん進化が進んでいて、無料ソフトもたくさんありますし、今はラップトップ一台あれば面白いものをどんどん作れる時代ですよね。ただ、単発や小ロットで面白いものを作っても、その制作を維持してより深みに向かうには協力者が不可欠です。軍司匡寛さんのデザインや瞬報社のカレイドインキ、それらのディレクションをした大山さんのおかげで、自力ではたどり着けないものを制作できました。

-写真は、ネットはもちろん本という形式との相性もすごく良くて、それが多くの人が写真集を買ったり作ったりすることの要因だと思うけど、作家によっては本はいいけど展示はおもしろくないということが起こる。作り手としてそのギャップについてはどう考えてる?展示の面白さは、空間への影響の強さですね。展示空間では立体的な結界を作るし、コレクターの家の壁にかかっていれば、その生活風景を緩やかに変化させます。そこで作品は、コレクターの家族や友人に対して開かれた存在です。一方で写真集は買ってくれた人の本棚に入って、コレクターの気が向いた時に開かれます。そこには壁にかけられた作品よりも、もっとクローズでプライベートな関係性が生まれるような気がします。

僕は幼少期、寝る前にラジオドラマを聞いて育ちました。音声だけの限られた情報だからこそ、イメージが広がりました。写真集も、始まりから終わりまでの時間軸を扱うけれど、映像作品のような豊富な扱い方ではありません。限定的なメディアだからこそ、それを鑑賞した人独自のイメージが広がる、そんな良さがありますね。

The nice thing about self-publishing is that I can experiment without thinking about the thickness of the book. As I felt during the editing of “EVERYTHING_2”, ‘roughness’ is an important element. It’s not fun when the momentum is dead, so I think self-publishing is a good way to keep it going. There is a lot of free software out there, and nowadays we can create a lot of interesting things with just one laptop. However, even if I create something interesting in a one-off or small batch, it is essential to have a collaborator to maintain the production and go deeper. Thanks to Tadahiro Gunji’s design, Kaleido Ink from Shumpousha, and Oyama, who directed them, I was able to create something that I would not have been able to achieve on my own.

-I think the fact that photography goes so well with the book format, let alone the internet, is a factor in why so many people buy and make photo books. However, for some artists, it often happens that the book is good but the exhibition is not interesting. As an artist, what do you think about that gap?What’s interesting about the exhibition is how much of an impact it has on the space. In an exhibition space, it creates a three-dimensional connection, or if it hangs on the wall of a collector’s house, it gently changes its living landscape. There the work is open to the collector’s family and friends. Photo books, on the other hand, end up on the bookshelves of the people who bought them and are opened when the collector feels like it. I feel that there is a more closed and private relationship that is created there than the work that hangs on the wall.

As a child, I grew up listening to radio dramas before going to bed. The limited information in the audio alone expanded the image. The photo book also deals with the time line from beginning to end, but not in the rich way that the video work does. Because it’s a limited medium, there’s a quality to it that allows the viewer’s unique image to expand.

大学時代、彼との対話で印象に残っているのは、ファッションの歴史がすべてミリタリーに行き着くということ。僕もちゃんと学んでみると、すべてのテクノロジーはミリタリーに行き着く。振り返ってみると、大谷との対話は、その構造的な悲しみに気づくきっかけになりました。そういった問題意識が根底にあるから、PUGMENTの作品が好きです。

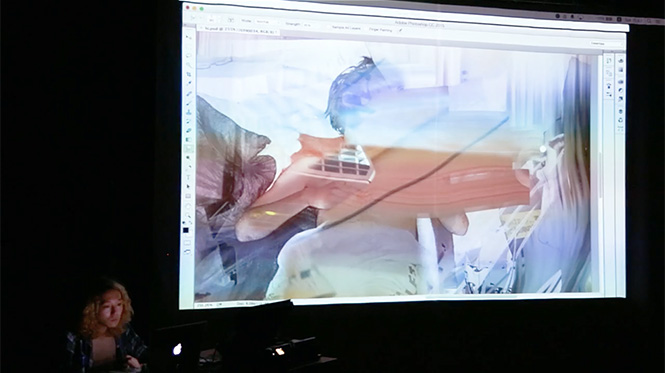

-2019年のrin art associationでの個展「The Magician’s Nephew」の期間中に『SOUND&VISION』をアップデートしたパフォーマンス作品『#VISUALINERTIA』を発表。『SOUND&VISION』でトライした画像編集のプロセスをリアルタイムで投影しつつそこに音響を乗せていくという形は踏襲しながら、ストロークを描く手段がマウスやトラックパッドからスマホに変わったことで、よりこばけんの身体そのものが浮かび上がる形になった。この作品の意図はどんなところ?『SOUND&VISION』では、ラップトップPCの中で起こっていることを投影する手法をとっていました。『#VISUALINERTIA』では、より体全体を使って制作に向き合いたかった。「イメージの拡大縮小」が持つ可能性を探究したかったと言うのが一つのコンセプトです。ディスプレイ上で拡大縮小しても、そこで起こっていることのその本質的な面白さを生かし切れていないのではないか。体より大きな編集空間が、最終的にはA4サイズの表現に収まるといったような、ダイナミックな拡縮を扱いたかったんです。

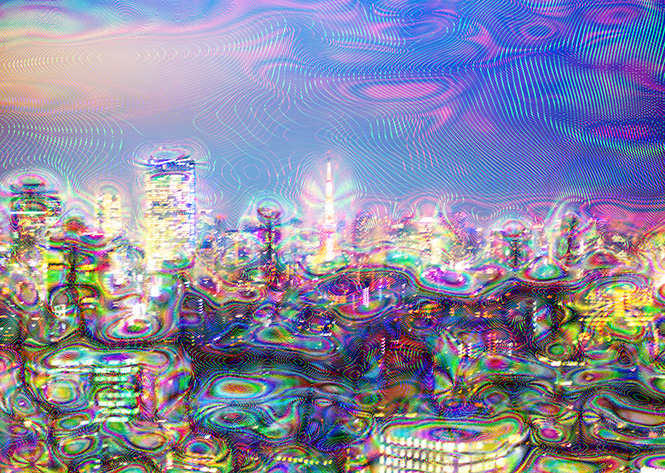

そしてもう一つの理由は、前作からの4年間で、自分は頭の中の探究に結論をつけ、体を通して初めて可能になる表現へ向かっていきたいと思っているからです。頭の中の探究で行き着いた端、それが「グリッドの宇宙」です。つまりPhotoshopを拡大しまくると現れる幾何学空間です。あのグリッド空間こそ、脳内で発生する言語的な情報空間の基礎単位であり、美しさの一つの基本形であり、概念としては原子論や、決定論的な世界観とリンクしています。

それがわかったから、自分が何を制作で求めていたのかよくわかりました。デジタル美学の果てに、自分はタッチしたと感じています。だからそこから引き返して、未知の領域である体の世界の美学へ向かっていきたいんです。それはグリッドの外側、つまりこの現実空間の探究であり、不確定な量子論的な世界観とリンクしています。

「現実の面白さ」に気付くまでに、人は様々なルートを様々な時間をかけて辿るのだと思いますが、自分は制作活動を通して辿り着きました。そのことには、もう感謝でいっぱいです。

One of the things that struck me in my college conversations with him was how the history of fashion all goes back to the military. When I learn it right, all technology comes down to the military. In retrospect, my conversation with Ohtani led me to realize the structural sadness of it all. I like PUGMENT’s work because it has such an underlying awareness of these issues.

-The performance work “#VISUALINERTIA”, an update of “SOUND&VISION”, will be presented during a solo exhibition “The Magician’s Nephew” at RIN ART ASSOCIATION in 2019. While keeping with the image editing process you tried in “SOUND & VISION”, in which you projected images in real time and added sound to them, you changed the method of drawing strokes from a mouse or trackpad to a smartphone, and your body itself came to the surface. What is the intention of this piece?With “SOUND&VISION”, I had a way of projecting what was going on in my laptop. For #VISUALINERTIA, I wanted to use my whole body more to face the production. One concept is that I wanted to explore the possibilities of ‘image scaling’. Even if you zoom in and out on the display, it doesn’t make the most of the intrinsic interest of what’s happening there. I wanted to deal with a dynamic expansion of the editing space, which is larger than the body, but ultimately fits into an A4 size expression.

And the other reason is that in the four years since my last work, I’ve come to the conclusion of my head’s inquiry and I want to move toward expression that is only possible through the body. The edge that I arrived at in my mind’s eye is the ‘Universe on the Grid’. This is the geometric space that appears when you zoom in on Photoshop. That grid space is the basic unit of linguistic information space that arises in the brain, one basic form of beauty, and as a concept it is linked to atomic theory and to a deterministic worldview.

Now that I know that, I have a better idea of what I was looking for in a production. At the end of the digital aesthetic, I feel I’ve been touched. So I want to turn around from there and head towards the aesthetics of the body world, which is uncharted territory. It is an exploration of the outside of the grid, this real space, linked to an indeterminate quantum theoretical worldview.

I think it takes a lot of time for people to realize how interesting reality is, but I arrived at it through my work. I’m so grateful for that already.

出版した後の、この心地よさです。『EVERYTHING_1』では、自分の作品に対して未開拓の状態でした。『EVERYTHIG_2』は、自分の作品に対する認識が、比べ物にならないほど開拓されました。

『EVERYTHING_2』に掲載されている作品は『EVERYTHING_1』の作品と同時期に作られたものもありますし、今年制作したものもあります。4年間の幅広いシーズンに対して、前作とは異なる俯瞰した視点からレイアウトを組めました。

出版の直後にコロナウイルスが流行して、世界は一変しました。その意味でも、この写真集は自分にとってシンボリックなものになりました。もう少し時間をおいてこの写真集を見たら、また違う意味合いが浮かび上がってくるような気がします。

都市の構造には、その形に向かう人々の集合無意識が表出しているように思います。世界経済はこの形めがけて、どこも同じように発展しているのですから。それはコンクリートと電飾に満ちていて、さながら立体棒グラフのように、xyz軸がグリッド状に処理されています。確かに、そこにはある種の美しさがありますが、恐ろしく退屈な眺めでもあります。

・・・しかしコロナウイルスで状況は変わりました!もしこのウイルスと、これから長い間付き合っていかなければならないとしたら、この一極集中の過密都市モデルは無効化されます。ウイルスの流行は痛ましいことですが、あえて言うなら、このパラダイムシフトには多くの可能性が秘められています。

ブラシの種類によっては、処理に時間がかかって重たいフィードバックになります。処理の重さ軽さは、デジタル空間の重さを感じさせるフィードバックとして、ストロークの走り方に影響しています。

ストローク同士の交差による立体感も前作よりアップしています。Photoshopの編集空間における浅い奥行きを探求しています。

That’s where this comforting feeling comes in after publishing. With “EVERYTHING_1”, I was in a state of unexplored territory for my work. “EVERYTHING_2” has opened up my perception of my work in a way that is incomparable.

Some of the works in “EVERYTHING_2″ were created around the same time as those in “EVERYTHING_1”, and some were created this year, so I was able to create a layout for a wide range of seasons over a four-year period from a different perspective than the previous work.

Shortly after publication, the coronavirus went viral and the world changed forever. In that sense, this photo book has become a symbol for me. I feel that if I take a little more time to look at this photo book, a different meaning will come to light.

It seems to me that the structure of the city expresses the collective unconscious of the people towards its form. The world’s economy is developing in the same way in order to achieve this. It’s full of concrete and electrical decorations, like a stereoscopic bar graph, with the XYZ axis treated in a grid-like fashion. Sure, there’s a certain beauty there, but it’s also a horribly boring view.

…but with the coronavirus, things have changed! If we have to deal with this virus for a long time to come, then this unipolar overcrowded city model is nullified. The viral epidemic is painful, but dare I say it, this paradigm shift has a lot of potential.

Depending on the type of brush, it can be a slow and heavy feedback to process. The heaviness and lightness of the processing has an impact on the way the stroke runs, as a feedback of the weight of the digital space.

We’ve also improved the three-dimensional effect of intersecting strokes, exploring the shallow depth of Photoshop’s editing space.

ティラノサウルス・レックスからT・レックスへの移行は、なにか自分の作品のテーマと通ずるところがあるかもしれません。

60-70年代の文化は、テレビやエレキギターといった電気的な新しいメディア、サイケデリックムーブメントの人間存在への探究心、その初期衝動的な感応が好きです。自分はもっと遡ってエドワード・マイブリッジも好きですが、初期衝動の中に隠されているヒントに関心があります。現代は、あらゆるメディアにおいて、洗練させることに価値を置きすぎていると感じることもあります。

自分は生まれていない時代ですが、インターネットで60-70年の文化を知りました。資本主義と共産主義・テクノロジーやメディアの発展・戦争の大義・人間存在の意味・宇宙開発への希望が同時に問われた、人類史においても一つの転換点となった時代なのではないでしょうか。その後80年代以降の超資本主義へ向かう舵取りで、こぼれ落ちたものがあるはずです。それを探したいんです。

コロナショック後の世界は、ある意味で60-70年代に匹敵するほどの転換点となるかもしれません。実験と発明の初期衝動が、少なくとも僕の周りには漂っています。

変化球が好きなので、特殊インクを使っているというのは個人的にも嬉しいです!ディスプレイは光を放ちますが、印刷は光を吸い込むような面もありますよね。それが印刷物の魅力かなと思います。

-『EVERYTHIG_1』を作る際、継続的にリリースすることを念頭に置いてデザイナーの軍司くんがゴム紐一本で今後のシリーズをバインドして一冊にできるという、シンプルで素晴らしいアイデアを出してくれた。今後も『EVERYTHING』シリーズは出していきたいね。はい。合体させると、エッジが尖っていくところがカッコいいです!「EVERYTHING」という言葉は、写真という言葉の不思議さと通ずる感じもします。これからも「すべて」を探求していきたいです!

The transition from Tyrannosaurus Rex to T.Rex may have something to do with the theme of my work.

I love the culture of the 60s-70s for its electric new media like television and electric guitar, the psychedelic movement’s exploration of human existence, and its early impulsive sensitivity. I like Edward Muybridge more retrospectively, too, but I’m more interested in the hints hidden in the early impulses. In this day and age, I sometimes feel that we place too much value on refinement in all media.

I wasn’t born at the time, but I learned about 60-70 years of culture on the internet. Capitalism and communism, the development of technology and media, the cause of war, the meaning of human existence, and the hope for space development were all questioned at the same time, and this was a turning point in human history. Then there must be something that spilled over on the steer towards ultra-capitalism from the 80s onwards. That’s what I want to look for.

In some ways, the post-Corona shock world may be a tipping point that rivals the 60s-70s. The initial urge to experiment and invent is at least hovering around me.

I’m happy that they’re using special inks because I like a curveball! The display emits light, but the print also has a light-absorbing aspect to it. I think that’s the appeal of printed materials.

-When making “EVERYTHIG_1”, the designer, Gunji, came up with the simple and brilliant idea of being able to bind the future series into a single book with a single rubber band, with the intention of releasing it continuously. I would like to continue to release the “EVERYTHING” series in the future.Yes. It’s cool to see the sharp edges when they’re combined! The word ‘everything’ has a similar meaning to the mysteriousness of the word ‘Shashin”. I hope to continue to explore ‘everything’ in the future!

小林健太

1992年神奈川県生まれ。東京と湘南を拠点に活動。

主な個展に「Live in Fluctuations」Little Big Man Gallery(ロサンゼルス、2020年)、「The Magician’s Nephew」rin art association(高崎、2019年)、「自動車昆虫論/美とはなにか」G/P gallery(東京、2017年)、主なグループ展に「ハロー・ワールド ポスト・ヒューマン時代に向けて」水戸芸術館(水戸、2018)「GIVE ME YESTERDAY」フォンダツィオーネ・プラダ・ミラノ(イタリア、2016年)など。2019年には、マーク・ウェストン率いるダンヒル、2020年春夏コレクションとのコラボレーション、またヴァージル・アブロー率いるルイ・ヴィトン、メンズ秋冬コレクション2019のキャンペーンイメージを手がける。主なコレクションに、サンフランシスコアジア美術館(アメリカ)などがある。2016年に写真集『Everything_1』、2020年に『Everything_2』がNewfaveより発行。

Kenta Cobayashi

Born in 1992, Kanagawa, Japan. Based in Tokyo and Shonan.

He has had a solo exhibition “Live in Fluctuations” Little Big Man Gallery (Los Angeles, 2020); “The Magician’s Nephew” rin art association (Takasaki, 2019); “Insectautomobilogy / What is an aesthetic?” G/P gallery (Tokyo, 2017); and his works have been featured in major group exhibitions such as “Hello World―For the Post-Human Age” ART TOWER MITO (Mito, 2018) “GIVE ME YESTERDAY” Fondazione Prada (Milan, 2016); He collaborated with Dunhill Spring / Summer collection 2020 led by Mark Weston, and worked on the campaign image for Louis Vuitton Men’s Fall / Winter Collection 2019 led by Virgil Abloh. His works have been added to a collection at major institutions like Asian Art Museum, San Francisco. His photo book ‘Everything_1’ (2016) and ‘Everything_2’ (2020) was published by Newfave.

Books and edition